一、技术瓶颈的统计迷雾

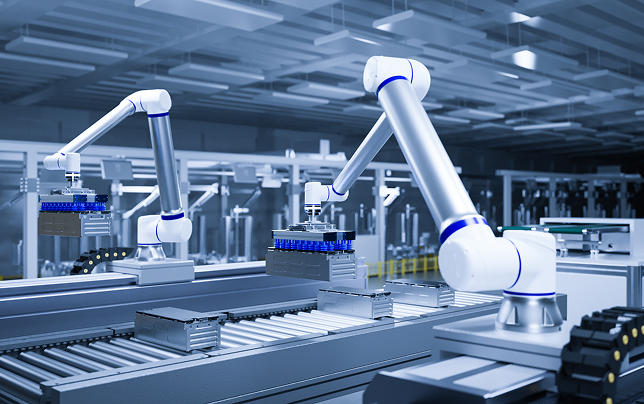

在焊接与加工机器人领域,尤其是涉及人工智能在航空航天制造中的应用时,技术瓶颈的统计往往如同迷雾一般。以弧焊技术和激光焊接为例,虽然它们在自动化装配中发挥着重要作用,但相关技术瓶颈的数据统计却存在诸多不确定性。

在航空航天制造这个高精尖领域,对焊接质量的要求极高。然而,目前行业内对于焊接机器人在复杂工况下的技术瓶颈统计缺乏统一标准。比如,在焊接精度方面,行业平均精度范围大致在±0.1 - ±0.3毫米之间,但由于不同企业的生产工艺、设备质量以及操作人员水平的差异,实际精度数据会在这个基准值上有±15% - 30%的随机浮动。

以一家位于上海的初创航空航天制造企业为例,他们在引入焊接机器人进行自动化装配时,原本期望达到行业平均的焊接精度。但在实际生产中发现,由于机器人的算法优化不足以及对航空航天特殊材料的适应性问题,实际焊接精度经常超出预期范围。这导致了大量的产品返工,严重影响了生产效率。

误区警示:很多企业在统计技术瓶颈时,往往只关注表面的数据,而忽略了背后的影响因素。例如,单纯追求焊接速度,而忽视了速度对焊接质量的影响,从而导致技术瓶颈被错误评估。

二、隐性成本的蝴蝶效应

在焊接机器人的应用中,隐性成本如同蝴蝶效应一般,看似微小,却可能引发一系列连锁反应。以焊接机器人在汽车制造中的应用为例,除了购买设备的直接成本外,还有许多隐性成本容易被忽视。

首先是维护成本。焊接机器人属于高精度设备,需要定期进行维护和保养。据统计,行业内焊接机器人的年维护成本平均在设备购买成本的10% - 20%之间,但实际情况会因设备品牌、使用频率以及工作环境等因素而有所不同,波动范围可达±15% - 30%。

其次是培训成本。操作人员需要掌握焊接机器人的编程、操作和基本维护技能。一家位于广州的上市汽车制造企业,在引入焊接机器人初期,由于操作人员培训不到位,导致机器人操作失误频繁,不仅影响了生产效率,还增加了设备损坏的风险。该企业为此投入了大量的时间和资金进行二次培训,这部分培训成本就是隐性成本的一部分。

此外,还有因焊接机器人故障导致的生产停滞成本。一旦焊接机器人出现故障,整个生产线都可能被迫停止,这会给企业带来巨大的经济损失。以某独角兽汽车制造企业为例,一次焊接机器人的关键部件损坏,导致生产线停工三天,直接经济损失超过百万元。

成本计算器:假设一台焊接机器人购买成本为100万元,年维护成本按15%计算为15万元,操作人员培训成本每年5万元,因故障导致的生产停滞成本平均每年10万元,那么该焊接机器人每年的隐性成本就高达30万元。

三、人员适配的断层危机

在焊接与加工机器人行业,人员适配的断层危机日益凸显。随着人工智能技术在航空航天制造等领域的广泛应用,对焊接机器人操作人员的技能要求也越来越高。

目前,行业内熟练掌握弧焊技术、激光焊接以及自动化装配等技能,并能灵活运用人工智能技术操作焊接机器人的专业人才严重短缺。据不完全统计,行业内这类专业人才的供需比仅为1:3,而且这个比例还在不断扩大。

以一家位于北京的航空航天制造企业为例,他们计划引入一批先进的焊接机器人用于生产。但在招聘过程中发现,符合要求的专业人才寥寥无几。企业只能从现有的操作人员中选拔部分人员进行培训,但由于这些人员基础参差不齐,培训效果并不理想。这导致了新设备无法充分发挥其效能,生产进度也受到了影响。

同时,由于行业发展迅速,新的技术和工艺不断涌现,而高校的人才培养体系相对滞后,无法及时为行业输送符合需求的专业人才。这就进一步加剧了人员适配的断层危机。

技术原理卡:焊接机器人通过内置的人工智能算法,能够根据预设的程序和参数,精确控制焊接过程中的电流、电压、速度等参数,从而实现高质量的焊接。但这需要操作人员具备扎实的理论基础和丰富的实践经验,才能充分发挥机器人的优势。

四、标准化缺失才是核心痛点

在焊接与加工机器人领域,标准化缺失是制约行业发展的核心痛点。无论是在航空航天制造,还是汽车制造等领域,标准化的缺失都带来了一系列问题。

首先,在设备接口方面,由于缺乏统一的标准,不同品牌、不同型号的焊接机器人之间难以实现互联互通。这给企业的设备选型和生产线集成带来了很大的困难。以一家位于深圳的汽车制造企业为例,他们原本计划引入不同品牌的焊接机器人来满足不同的生产需求,但由于设备接口不兼容,导致集成工作无法顺利进行,最终不得不放弃部分设备的引入,这不仅增加了成本,还影响了生产效率。

其次,在焊接工艺标准方面,目前行业内对于不同材料、不同工况下的焊接工艺缺乏统一的规范。这导致了焊接质量的不稳定,增加了产品的次品率。例如,在航空航天制造中,对于某些特殊材料的焊接,不同企业采用的工艺参数可能存在较大差异,这就给产品的安全性和可靠性带来了隐患。

此外,在操作人员技能标准方面,也缺乏统一的认证体系。这使得企业在招聘和培训操作人员时缺乏依据,难以保证操作人员的技能水平。

据统计,由于标准化缺失,行业内企业的生产成本平均增加了10% - 20%,生产效率降低了15% - 30%。

误区警示:一些企业为了追求短期利益,忽视了标准化建设。他们认为只要能够满足当前的生产需求即可,却没有意识到标准化缺失会给企业的长期发展带来严重的影响。

本文编辑:帆帆,来自Jiasou TideFlow AI SEO 创作

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。