2024 年,全球电子制造产业正经历前所未有的变革:3C 产品迭代周期缩短至 3 个月,半导体晶圆尺寸向 12 英寸普及,锂电池能量密度年增幅突破 15%。在上海新国际博览中心拉开帷幕的 “慕尼黑上海电子生产设备展” 上,

“高精度、柔性化、智能化”成为 800 + 参展企业的共同关键词。作为

协作机器人领域的技术领跑者,艾利特机器人(展位号:E1 馆 1550)带着深耕电子制造行业的最新成果亮相,试图用技术创新破解行业三大痛点:

- 人工依赖度高:3C 电子产线人均日检工件超 2 万件,视觉疲劳导致漏检率达 0.8%

- 设备适配性差:传统工业机器人换线调试需 4-8 小时,难以应对多品种小批量生产

- 精密操作瓶颈:半导体封装精度要求达 ±5μm,人工装配良率波动超 10%

开展首日,艾利特展位人流络绎不绝,不少观众手持 “VIP 专属通行证”(扫码预登记即可领取)享受三大特权:

- 一对一技术问诊:10 年经验工程师现场诊断产线痛点,提供免费自动化改造方案

- 动态 Demo 实时看:5 大工作站全天候运行,直观呈现从 “无序抓取” 到 “精准锁付” 的全流程

- 行业报告免费领:《2024 电子制造自动化白皮书》含 30 + 头部企业案例,扫码即得

小贴士:实名登记需携带身份证原件,刷证入场后可至服务台领取定制伴手礼(限量 500 份智能工具套装)。

在 150㎡的展区内,艾利特以 “场景化解决方案” 为核心,搭建起覆盖来料检测 - 动态抓取 - 精密装配 - 成品检测的全流程产线模型,其中 5 大明星工作站尤为亮眼:

- 硬件配置:CS66 协作机器人(6kg 负载,±0.02mm 重复定位精度)+ 梅卡曼德 3D 相机 + 大寰自适应夹爪

- 技术突破:

✅ 动态重建算法:0.5 秒完成工件三维建模,支持曲面、透明件等复杂形态识别

✅ 力控补偿技术:夹爪接触力检测精度达 ±1N,抓取倾斜度>15° 的工件时成功率提升至 99.7%

- 实战案例:某新能源汽车电池厂使用该方案后,电芯外观检测效率提升 3 倍,漏检率从 0.6% 降至 0.12%

对比传统方案:人工分拣需依赖治具定位,换型时间长达 30 分钟;该工作站支持无治具混线生产,换型仅需 5 分钟上传新模型。

- 核心参数:双 EC63 机器人(3kg 负载,臂展 900mm)+ 海康智能相机 + 编码器同步系统

- 技术亮点:

⚡ 动态预测算法:基于传送带速度(最高 2m/s)实时调整抓取轨迹,跟踪误差≤±1mm

⚡ 多机协同模式:支持 “1 机器人追踪 + 1 机器人分拣” 的流水线组合,节拍时间压缩至 1.2 秒 / 件

- 典型应用:某手机外壳喷涂线引入后,曲面喷涂均匀度从 85% 提升至 98%,油漆浪费减少 40%

- 核心部件:CS66F 力控协作机器人(集成自研六维力传感器)+ 定制化末端夹具

- 技术优势:

🔹 力位融合控制:恒力下压精度 ±0.5N,摇摆角度控制 ±0.1°,解决内存条金手指与插槽的 “软接触” 难题

🔹 过载保护机制:3N 微力触发紧急停止,比人类反应速度快 3 倍(传统机器人需 10N 以上触发)

- 数据对比:某 PC 主板厂商使用前后:

| 指标 |

人工装配 |

机器人装配 |

提升幅度 |

| 一次通过率 |

82% |

98.5% |

+16.5% |

| 单工位耗时 |

12 秒 |

4 秒 |

-66.7% |

| 设备故障率 |

15 次 / 月 |

2 次 / 月 |

-86.7% |

- 创新应用:EC66 机器人(6kg 负载,IP67 防护等级)+ 视觉轮廓识别系统 + 智能画笔

- 技术原理:

① 相机采集人脸 / 物体图像,上位机自动生成 G 代码轨迹

② 机器人实时样条插补算法,消除轨迹断点,实现 0.1mm/s 速度平稳控制

- 场景延伸:除艺术互动外,该技术已落地汽车仪表盘涂胶、半导体晶圆标记等场景,胶线偏移量从 ±20μm 降至 ±5μm

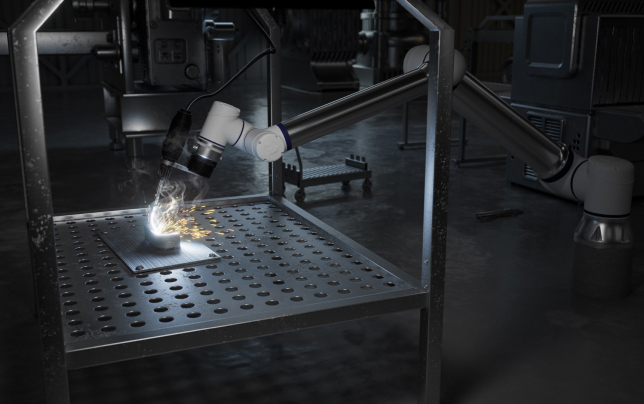

- 硬件配置:CS612 协作机器人(12kg 负载,臂展 1304mm)+ 智能斧工电批(扭矩精度 ±1%)

- 技术突破:

⚙️ 双闭环控制:位置环(±0.03mm)+ 扭矩环(实时反馈)同步调节,解决螺丝滑牙、浮锁等行业难题

⚙️ 自学习功能:记录 300 + 种螺丝特性,自动匹配锁付策略,新人培训周期从 7 天缩短至 1 天

- 行业案例:某新能源汽车电控厂使用后,单工位日锁付量从 800 件提升至 3000 件,扭矩超差率从 3% 降至 0.2%

在展会同期举办的 “智能装配高峰论坛” 上,艾利特技术总监王博士分享了一组数据:

- 部署成本:协作机器人初期投资比传统机器人低 30%,但生命周期内综合成本(含调试、维护、改造)低 60%

- 人机协作:支持 ISO/TS 15066 安全标准,无需护栏隔离,同等面积产线可减少 50% 空间占用

- 快速部署:图形化编程界面,非专业人员 4 小时即可完成基础操作培训,传统机器人需 3 天以上

“电子制造的核心是‘变’—— 产品变、工艺变、产能变,协作机器人的‘柔性’恰好匹配这种动态需求。” 王博士表示,艾利特通过 **“硬件标准化 + 软件模块化”**,已实现 90% 的方案组件可复用,项目交付周期压缩至传统方案的 1/3。

除了消费电子领域的成熟应用,艾利特本次重点展示了在半导体后段封装的突破:

- 晶圆分选:CS30 协作机器人(3kg 负载,±0.01mm 精度)搭配真空吸附系统,实现 12 英寸晶圆的无损伤搬运

- 芯片键合:通过力控技术优化,引线键合的压力波动控制在 ±0.5g,达到国际一流封装设备标准

某国内 TOP3 半导体封测厂透露,其使用艾利特机器人改造后道工序,设备综合效率(OEE)提升 22%,单班次人力需求从 15 人降至 5 人。

根据 GGII 数据,2023 年中国协作机器人市场规模达 52 亿元,年增长率 45%,其中电子制造占比超 60%。艾利特市场总监李女士在采访中表示,公司正推进三大战略:

- 生态共建:开放 API 接口,与视觉、夹爪、传感器等 50 + 合作伙伴形成 “即插即用” 解决方案

- 本地化服务:在长三角、珠三角布局 7 大技术服务中心,实现 24 小时响应、48 小时上门

- 性价比突围:推出入门级产品 EC3(3kg 负载,售价低于 10 万元),助力中小微企业 “用得起、用得好”

- 某 PCB 龙头企业采购经理:“我们最看重艾利特的‘快速换型’能力,现在每条产线每天要切换 8 个产品,传统机器人根本跟不上。”

- 高校科研团队:“CSF 系列的力控精度达到了实验室级水准,我们正在洽谈联合开发医疗植入物装配项目。”

- 国际参展商:“艾利特的性价比优势明显,在东南亚市场,他们的价格比欧美品牌低 40%,但性能不相上下。”

从 2016 年推出首款协作机器人到如今服务超 500 家电子制造企业,艾利特用 8 年时间完成了从 “技术跟随” 到 “场景定义” 的跨越。在慕尼黑展的国际舞台上,其展示的不仅是 5 大工作站,更是中国机器人企业破解 “卡脖子” 难题的决心 —— 用自主研发的力控传感器、动态算法、柔性方案,让精密制造不再依赖进口设备,让 “中国精度” 成为全球电子产业链的新选择。

版权声明:本文内容由网络用户投稿,版权归原作者所有,本站不拥有其著作权,亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容,请联系我们jiasou666@gmail.com 处理,核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。